研究書籍研究

タイトル:カナダ文化事典

出版年・出版社:

2026年・丸善出版

概要:

カナダという国を文化の視点から総合的に捉えた事典であり、政治や制度、言語、芸術などを横断的に取り上げながら、「多文化のなかで生きる」カナダ社会の核心を明らかにしている。

2026年・丸善出版

概要:

カナダという国を文化の視点から総合的に捉えた事典であり、政治や制度、言語、芸術などを横断的に取り上げながら、「多文化のなかで生きる」カナダ社会の核心を明らかにしている。

タイトル:Emancipatory Pragmatics: Innovative approaches to pragmatics incorporating the concept of “ba”

出版年・出版社:

2025年・John Benjamins Publishing Company

概要:

言語学の語用論分野においては、西欧の理論的枠組みが事実上の標準として用いられ、それに適合しない非西欧言語の言語使用は周辺的なものとして扱われる傾向がある。本書が提唱する「解放的語用論(Emancipatory Pragmatics)」は、こうした西欧言語中心主義的な枠組みから脱却し、日本語を含む非西欧言語の視点や概念を積極的に取り入れることで、言語とコミュニケーションを新たな角度から捉え直すアプローチである。

本書は、日本の概念である「場」を分析の中核理論に据え、日本語をはじめとするアジア諸言語およびハワイ語の言語使用を精緻に分析した研究成果を集成するものである。本書を通じて、従来の語用論を再考しうる新たな理論的枠組みを提示することを目的としている。

2025年・John Benjamins Publishing Company

概要:

言語学の語用論分野においては、西欧の理論的枠組みが事実上の標準として用いられ、それに適合しない非西欧言語の言語使用は周辺的なものとして扱われる傾向がある。本書が提唱する「解放的語用論(Emancipatory Pragmatics)」は、こうした西欧言語中心主義的な枠組みから脱却し、日本語を含む非西欧言語の視点や概念を積極的に取り入れることで、言語とコミュニケーションを新たな角度から捉え直すアプローチである。

本書は、日本の概念である「場」を分析の中核理論に据え、日本語をはじめとするアジア諸言語およびハワイ語の言語使用を精緻に分析した研究成果を集成するものである。本書を通じて、従来の語用論を再考しうる新たな理論的枠組みを提示することを目的としている。

タイトル:International Perspectives on Literature in ELT

出版年・出版社:

2025年・Palgrave Macmillan

概要:

In today’s changing educational landscape, literature and language learning programs should provide support for students to develop tenty-first-century skills. Along with making activities which involve communication, this means learning creatively and collaboratively while developing critical thinking skills. Kramsch (1993, 2009, 2014), literature in language instruction is frequently associated with culture. Kramsch also called for recognition of the real lives of learners, including understanding of their multilingual and multicultural perspectives. As explored by teacher-researchers in the field (Paran, 2008; Hall, 2020), this is necessary to ‘challenge readers to independent interpretations, learning and creativity’ (Hall, 2020, p. 7) and allow for more materials and training for teachers working in global contexts (p. 8). In this chapter, culturally relevant literature is defined as literature that is particularly effective for students within a specific educational context. Its relevance may stem from linguistic factors, connections to external experiences such as travel and education, or its more dynamic and evolving nature. Even in settings often described as culturally homogeneous, there exists a diverse range of lived experiences, and students’ backgrounds and perspectives inevitably vary in multiple ways. The notion of culturally relevant texts is used to frame the discussion of how literature can be selected effectively for the purposes of language learning. More recently, connecting intercultural learning and literature has been a focus of recent work by Dypedahl and Lund (2020), using intercultural encounters as a basis for reflection and raising metacognitive awareness. Increasing attention towards culture is suitably timed since our classrooms are becoming more digitally oriented, with greater potential for uses of new genres of literature, online interactions with other readers and creation of literary texts by language learners (Naji et al., 2019).

2025年・Palgrave Macmillan

概要:

In today’s changing educational landscape, literature and language learning programs should provide support for students to develop tenty-first-century skills. Along with making activities which involve communication, this means learning creatively and collaboratively while developing critical thinking skills. Kramsch (1993, 2009, 2014), literature in language instruction is frequently associated with culture. Kramsch also called for recognition of the real lives of learners, including understanding of their multilingual and multicultural perspectives. As explored by teacher-researchers in the field (Paran, 2008; Hall, 2020), this is necessary to ‘challenge readers to independent interpretations, learning and creativity’ (Hall, 2020, p. 7) and allow for more materials and training for teachers working in global contexts (p. 8). In this chapter, culturally relevant literature is defined as literature that is particularly effective for students within a specific educational context. Its relevance may stem from linguistic factors, connections to external experiences such as travel and education, or its more dynamic and evolving nature. Even in settings often described as culturally homogeneous, there exists a diverse range of lived experiences, and students’ backgrounds and perspectives inevitably vary in multiple ways. The notion of culturally relevant texts is used to frame the discussion of how literature can be selected effectively for the purposes of language learning. More recently, connecting intercultural learning and literature has been a focus of recent work by Dypedahl and Lund (2020), using intercultural encounters as a basis for reflection and raising metacognitive awareness. Increasing attention towards culture is suitably timed since our classrooms are becoming more digitally oriented, with greater potential for uses of new genres of literature, online interactions with other readers and creation of literary texts by language learners (Naji et al., 2019).

タイトル:ハプスブルクの文化を知るための71章

出版年・出版社:

2025年・明石書店

概要:

11世紀から第一次世界大戦後のオーストリア帝国の終焉まで、数世紀にわたり広大な領土を支配してきたハプスブルク家。ルネサンス期から19世紀末の転換期まで、文学や音楽、美術や建築、そして人々の生活様式など、その統治下で開花した文化に光を当てた書籍。

2025年・明石書店

概要:

11世紀から第一次世界大戦後のオーストリア帝国の終焉まで、数世紀にわたり広大な領土を支配してきたハプスブルク家。ルネサンス期から19世紀末の転換期まで、文学や音楽、美術や建築、そして人々の生活様式など、その統治下で開花した文化に光を当てた書籍。

タイトル:Language teacher emotion regulation: An exploration in Japan

出版年・出版社:

2025年・Multilingual Matters

概要:

This book seeks to understand how language teachers regulate and use their emotions to best serve themselves and their students. It furthers research in the field by providing an in-depth theoretical discussion of emotion regulation alongside a comprehensive exploration in Japan. The study at the heart of the book focuses on three important features: the strategies language teachers employ to regulate their emotions, the motives that they regulate in aid of, and the various contextual factors shaping their strategy and motive decision-making. The findings reveal numerous ways that language teacher emotion regulation is empowered and constrained by identities, notions of good practice, critical experiences and external pressures. The book provides theoretical models of emotion regulation alongside recommendations for researchers, trainers and teachers who are interested in understanding more about the emotional dimension of the language classroom.

2025年・Multilingual Matters

概要:

This book seeks to understand how language teachers regulate and use their emotions to best serve themselves and their students. It furthers research in the field by providing an in-depth theoretical discussion of emotion regulation alongside a comprehensive exploration in Japan. The study at the heart of the book focuses on three important features: the strategies language teachers employ to regulate their emotions, the motives that they regulate in aid of, and the various contextual factors shaping their strategy and motive decision-making. The findings reveal numerous ways that language teacher emotion regulation is empowered and constrained by identities, notions of good practice, critical experiences and external pressures. The book provides theoretical models of emotion regulation alongside recommendations for researchers, trainers and teachers who are interested in understanding more about the emotional dimension of the language classroom.

タイトル:外国語教育用語事典

出版年・出版社:

2025年・三省堂書店/創英社

概要:

最近の応用言語学における外国語教育の発展は目覚ましく、英語教育学や第二言語習得論はもとより、音声学、語彙論、語用論、テスティング(評価)論、研究方法論、ICTなど幅広い分野が統合されている。しかしながらこれらを統合する外国語教育学の全体を理解するための書籍は極めて乏しいため、読者に外国語教育(英語教育)、応用言語学全般に必要な知識を提供し、研究を進める参考にしていただくとともに、実践との橋渡しを期待した用語解説集を刊行。

2025年・三省堂書店/創英社

概要:

最近の応用言語学における外国語教育の発展は目覚ましく、英語教育学や第二言語習得論はもとより、音声学、語彙論、語用論、テスティング(評価)論、研究方法論、ICTなど幅広い分野が統合されている。しかしながらこれらを統合する外国語教育学の全体を理解するための書籍は極めて乏しいため、読者に外国語教育(英語教育)、応用言語学全般に必要な知識を提供し、研究を進める参考にしていただくとともに、実践との橋渡しを期待した用語解説集を刊行。

タイトル:フランスに学ぶジェンダー平等の推進と日本のこれから

出版年・出版社:

2022年・明石書店

概要:

日本においてジェンダー平等を推進するための方策について検討する論稿集。総論の後、フランスの「パリテ法」を一つのモデルケースとして成果と課題について検証し、他地域のクオータ制の成果と課題について検討した後に、子ども・若者・生涯教育などさまざまな領域からジェンダー平等推進のための提案がなされている。佐々木は「韓国における女性の政治参加」というタイトルで韓国のクオータ制(女性割当制)の成果と課題についてまとめた。

2022年・明石書店

概要:

日本においてジェンダー平等を推進するための方策について検討する論稿集。総論の後、フランスの「パリテ法」を一つのモデルケースとして成果と課題について検証し、他地域のクオータ制の成果と課題について検討した後に、子ども・若者・生涯教育などさまざまな領域からジェンダー平等推進のための提案がなされている。佐々木は「韓国における女性の政治参加」というタイトルで韓国のクオータ制(女性割当制)の成果と課題についてまとめた。

タイトル:日韓の交流と共生 多様性の過去・現在・未来

出版年・出版社:

2022年・九州大学出版会

概要:

九州大学韓国研究センターによる分野横断研究プロジェクト「東アジアにおける人の国際的移動:日韓の交流と共生、および多様性の追求」(韓国国際交流財団助成事業)の成果集成。古代・中世の交流、学びの現場での交流、相互理解の現場での交流と、さまざまなレベルでの交流と共生の様子が論じられている。佐々木は「日本における韓国教育院の役割変容」と題し、在日教育の場として日本で重要な役割を果たした韓国教育院のこれまでとこれからについて検討している。

2022年・九州大学出版会

概要:

九州大学韓国研究センターによる分野横断研究プロジェクト「東アジアにおける人の国際的移動:日韓の交流と共生、および多様性の追求」(韓国国際交流財団助成事業)の成果集成。古代・中世の交流、学びの現場での交流、相互理解の現場での交流と、さまざまなレベルでの交流と共生の様子が論じられている。佐々木は「日本における韓国教育院の役割変容」と題し、在日教育の場として日本で重要な役割を果たした韓国教育院のこれまでとこれからについて検討している。

タイトル:近代日本文学史記述のハイブリッドな一起源:カール・フローレンツ『日本文学史』における日独の学術文化接触

出版年・出版社:

2020年・三元社

概要:

日本のゲルマニスティクから投じられる一石が、明治時代の日独交流のリアルな様相を精緻に描き出す。日本のドイツ文学とドイツの日本学の開祖は、いかにしてドイツ語の日本文学史を書き上げたのか。その記述に基づき、日本人の研究協力を通じて、日独の学術的要素が混ざり合い変形していく知的なあり様を具体的に論じる。本書の波紋は、現代の日本文学研究の起源へと及ぶ。

2020年・三元社

概要:

日本のゲルマニスティクから投じられる一石が、明治時代の日独交流のリアルな様相を精緻に描き出す。日本のドイツ文学とドイツの日本学の開祖は、いかにしてドイツ語の日本文学史を書き上げたのか。その記述に基づき、日本人の研究協力を通じて、日独の学術的要素が混ざり合い変形していく知的なあり様を具体的に論じる。本書の波紋は、現代の日本文学研究の起源へと及ぶ。

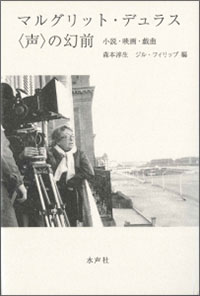

タイトル:マルグリット・デュラス〈声〉の幻前 小説・映画・戯曲

出版年・出版社:

2020年・水声社

概要:

小説作品だけでなく、戯曲や映像作品も手掛けた20世紀フランス女性作家マルグリット・デュラスの、ジャンルを超えた創造過程を追うことで、言語に〈視覚性〉をもたらそうとした作家の歩みを丁寧に検証した研究書。2018年に京都大学人文科学研究所主催で行われたシンポジウムをもとに編纂されている。

2020年・水声社

概要:

小説作品だけでなく、戯曲や映像作品も手掛けた20世紀フランス女性作家マルグリット・デュラスの、ジャンルを超えた創造過程を追うことで、言語に〈視覚性〉をもたらそうとした作家の歩みを丁寧に検証した研究書。2018年に京都大学人文科学研究所主催で行われたシンポジウムをもとに編纂されている。