言語B特集:言語B必修科目で使用する統一テキスト(中国語・朝鮮語・ロシア語)について

言語B各言語教育研究室

2024/05/21

カリキュラム

OVERVIEW

2024年度、言語B※(独仏西中朝露)の新カリキュラムが始動しました。

1年次必修科目は「1年間でCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠) A2レベルに到達する」ことを6言語統一の学習目標に掲げ、「〇〇語1/2」・「〇〇語A/B」の2科目の学習を相互に連携・補完することで、言語の四技能を総合的に学べるよう設計しています。

※立教大学では必修科目として言語A(英語)と、言語B(ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語・朝鮮語・ロシア語<理学部・コミュニティ福祉学部福祉学科・経営学部をのぞく>・日本語<留学生・GLAPのみ>の中から1つ選択)を必ず履修します。

- 「〇〇語 1/2」: 20 名の少人数クラスサイズを最大限に活かしたアウトプット中心の活動によって、表現力(主にスピーキング能力およびライティング能力)の育成を行う。

- 「〇〇語 A/B」: 40 名のクラスサイズで、インプット中心の活動を通して、当該言語の基礎力(主にリスニング能力およびリーディング能力)の育成を行う。

各授業の教育効果を高め、上記の学習到達目標を実現するにはテキスト選びも重要なポイントとなります。

今回、どのような基準で統一テキストを選定、あるいは作成したのか、またそれをどのように授業で活用するのかなどを6言語各研究室の先生にお聞きしました。

※以下、言語名をクリックするとその言語で使用する統一テキストのページに移動します。

中国語

1.採用した統一テキストの書名を科目ごとにお教えください。

①春学期「中国語1」・「中国語A」共通

立教大学中国語教育研究室編『春雨鐘聲 -中国語1・中国語A-』駿河台出版社、2024年

②秋学期「中国語2」・「中国語B」共通

立教大学中国語教育研究室編『清秋梧桐 -中国語2・中国語B-』駿河台出版社、2024年(今夏刊行)

立教大学中国語教育研究室編『春雨鐘聲 -中国語1・中国語A-』駿河台出版社、2024年

②秋学期「中国語2」・「中国語B」共通

立教大学中国語教育研究室編『清秋梧桐 -中国語2・中国語B-』駿河台出版社、2024年(今夏刊行)

2.上記1で挙げたテキストを作成・採用した理由をお聞かせください。

テキスト2冊はいずれも中国語教育研究室が作成しました。言語B新カリキュラムの理念を体現すべく、実践的な言語運用能力の育成や授業時間内における中国語の使用率向上を念頭に、中国語を使ったコミュニケーション活動をどう盛り込むか、また、各課の本文で扱う文化的な話題などについて検討し、1年間の学びでCEFR A2レベルに到達でき、異文化理解を深めることが可能な内容にまとめました。3.テキストの内容・特徴などをご紹介いただきながら、授業でどのようにインプットやアウトプットの活動につなげていくか、どのような効果を狙うかなどをお聞かせください。

テキストは《重要表現(春学期『春雨鐘聲』のみ)》・《表現編》・《基礎編》で構成されています。

《重要表現》は挨拶表現・親族呼称など「中国語1/2」・「中国語A/B」両科目に共通するものが収録されています。

《表現編》・《基礎編》は各全12課+復習2回からなり、各学期で使用するテキスト1冊の中に併せて収めています。

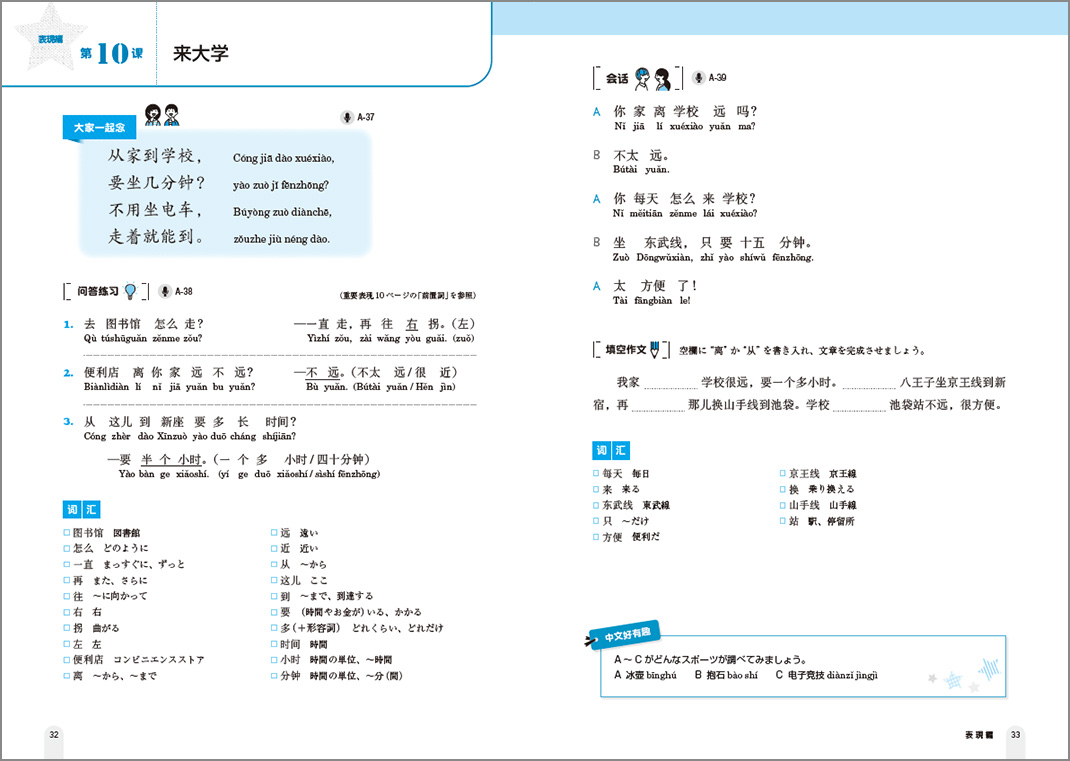

《表現編》は会話や作文などアウトプットを中心にトレーニングする20名クラス「中国語 1/2」クラスで使用します。

各課冒頭の【大家一起念】は中国語のリズムを感じながら音読してもらうために設けました。「5文字×4行」(五言絶句形式)の短文を復唱し、発声練習を兼ねたウォーミングアップに利用します。

【問答練習】・【会話(本文)】などで質疑応答の表現や初歩的な会話を学ぶほか、秋学期からは【学短文】でスピーチの練習も取り入れます。

なお、本文作成のコンセプトは春学期が「自分について語る」、秋学期は「自分以外のことを語る」と設定しています。春学期での「私の1日」、「食事」、「買い物」などに続き、秋学期には「中国の大学・日本の大学」、「中国の観光・日本の観光」、「中国のSNS事情・日本のSNS事情」といった文化比較を含む内容も取り上げ、自他の文化を発信するための会話やスピーチを学びます。

《重要表現》は挨拶表現・親族呼称など「中国語1/2」・「中国語A/B」両科目に共通するものが収録されています。

《表現編》・《基礎編》は各全12課+復習2回からなり、各学期で使用するテキスト1冊の中に併せて収めています。

《表現編》は会話や作文などアウトプットを中心にトレーニングする20名クラス「中国語 1/2」クラスで使用します。

各課冒頭の【大家一起念】は中国語のリズムを感じながら音読してもらうために設けました。「5文字×4行」(五言絶句形式)の短文を復唱し、発声練習を兼ねたウォーミングアップに利用します。

【問答練習】・【会話(本文)】などで質疑応答の表現や初歩的な会話を学ぶほか、秋学期からは【学短文】でスピーチの練習も取り入れます。

なお、本文作成のコンセプトは春学期が「自分について語る」、秋学期は「自分以外のことを語る」と設定しています。春学期での「私の1日」、「食事」、「買い物」などに続き、秋学期には「中国の大学・日本の大学」、「中国の観光・日本の観光」、「中国のSNS事情・日本のSNS事情」といった文化比較を含む内容も取り上げ、自他の文化を発信するための会話やスピーチを学びます。

ライティングに関しては【填空作文】などで主に「表現・文型」を使った作文などを行います。その際、その文を使った対話練習なども併せて行い、中国語の使用環境も創出します。

このほか、中国語の面白い表現や新語・流行語、日本語との違いなどについて触れる【中文好有趣】で異文化に対する理解を深めてもらいます。

《基礎編》は「中国語A/B」クラスで使用します。《表現編》における実践的な言語運用能力育成の前提として中国語の文法や語彙などの基礎知識を身に付け、読解や聴解などインプットを中心にトレーニングします。また、《表現編》同様、文化学習についても各課で【中国を調べよう】を設けており、中国に関する様々なトピックを個人やペア・グループワークで調べる活動も取り入れます。

このほか、中国語の面白い表現や新語・流行語、日本語との違いなどについて触れる【中文好有趣】で異文化に対する理解を深めてもらいます。

《基礎編》は「中国語A/B」クラスで使用します。《表現編》における実践的な言語運用能力育成の前提として中国語の文法や語彙などの基礎知識を身に付け、読解や聴解などインプットを中心にトレーニングします。また、《表現編》同様、文化学習についても各課で【中国を調べよう】を設けており、中国に関する様々なトピックを個人やペア・グループワークで調べる活動も取り入れます。

4.テキスト以外に作成・利用する補充教材・副教材などがございましたら、どのようなものを準備されるかお聞かせください。

「表現編」・「基礎編」共通の単語帳をデータで作成して学生に共有します。

両科目の授業担当者にはテキスト準拠のPPTを作成して、データを共有します。

両科目の授業担当者にはテキスト準拠のPPTを作成して、データを共有します。

朝鮮語

1.採用した統一テキストの書名をお教えください。

両授業全クラス共通

1)石坂浩一ほか編著『プリティ・コリアン』朝日出版社、2023年

1)石坂浩一ほか編著『プリティ・コリアン』朝日出版社、2023年

2)佐々木正徳・朴永奎『韓国語能力試験TOPIKⅠ必ず☆でる単スピードマスター初級1200』Jリサーチ出版、2022年

2.上記1で挙げたテキストを作成・採用した理由をお聞かせください。

1)はこれまでの立教大学における朝鮮語教育の蓄積を残しつつ新カリキュラムへと移行するために、新たに作成しました。

2)は特に「朝鮮語1/2」(アウトプット授業)において語彙力の有無が重要となるため、新カリキュラム開始にあわせ採用しました。朝鮮語はほかの言語に比べ、日本語と文法的に多くの類似性をもっています。ゆえに、語彙力を高めることは豊かなコミュニケーション能力を身に付けることに大きく関係しているのです。

2)は特に「朝鮮語1/2」(アウトプット授業)において語彙力の有無が重要となるため、新カリキュラム開始にあわせ採用しました。朝鮮語はほかの言語に比べ、日本語と文法的に多くの類似性をもっています。ゆえに、語彙力を高めることは豊かなコミュニケーション能力を身に付けることに大きく関係しているのです。

3.テキストの内容・特徴などをご紹介いただきながら、授業でどのようにインプットやアウトプットの活動につなげていくか、どのような効果を狙うかなどをお聞かせください。

テキスト1)は立教大学の教員有志が作成したものです。一見すると文法事項の解説が充実しているという印象を受けるかもしれませんが、よく見ると実際に現地で使える表現に溢れており「すぐ使えること」(によるモチベーションの維持)と「深い理解」(をもたらすことによる満足感)の両方を実現すべく作成した一冊であることが分かると思います。テキスト2)も同様で、実際に韓国で使用されることの多い表現を例文として掲載しています。各課はシチュエーション別に構成されていて、覚えた例文はそのまま現地で使用できるものばかりです。

授業全体を貫くコンセプトとして、「朝鮮語1/2」では外国語学習における語彙の重要さに気付かせ、「朝鮮語 A/B」では外国語学習における構造的理解の重要さに気付かせるという点があります。どちらの要素も外国語学習にとっては必要不可欠であることを認識してほしいと考えていて、特にテキスト1)はそれを叶える構成になっています。

実際の授業では、テキスト1)をメインに活用し、2)はアクティビティ向けの補助教材および単語テストに使用します。「朝鮮語1/2」「朝鮮語 A/B」で扱う部分は分かれていて、原則独立した授業として行います。

「朝鮮語1/2」では厳選された表現を採用し、体言・用言の入れ替えを何度も繰り返して行うことで、最重要構文の定着と語彙の増加を目指します。例えば「△に〇〇があります(います)/ありません(いません)」という構文では、△で場所、〇でものや人の入れ替えを行い「あります(います)/ありません(いません)」と二つの語尾の文を発話・作文してみます。所有の表現はシンプルですが非常によく使うため「あります(います)/ありません(いません)」の言い方をしっかり定着させるとともに、単語を知ってさえいればいくらでも表現が作れることを経験的に知覚することで、「現地で使おう! 使えそう!」そのために「単語を覚えよう」と思ってもらえるのでは考えています。

授業全体を貫くコンセプトとして、「朝鮮語1/2」では外国語学習における語彙の重要さに気付かせ、「朝鮮語 A/B」では外国語学習における構造的理解の重要さに気付かせるという点があります。どちらの要素も外国語学習にとっては必要不可欠であることを認識してほしいと考えていて、特にテキスト1)はそれを叶える構成になっています。

実際の授業では、テキスト1)をメインに活用し、2)はアクティビティ向けの補助教材および単語テストに使用します。「朝鮮語1/2」「朝鮮語 A/B」で扱う部分は分かれていて、原則独立した授業として行います。

「朝鮮語1/2」では厳選された表現を採用し、体言・用言の入れ替えを何度も繰り返して行うことで、最重要構文の定着と語彙の増加を目指します。例えば「△に〇〇があります(います)/ありません(いません)」という構文では、△で場所、〇でものや人の入れ替えを行い「あります(います)/ありません(いません)」と二つの語尾の文を発話・作文してみます。所有の表現はシンプルですが非常によく使うため「あります(います)/ありません(いません)」の言い方をしっかり定着させるとともに、単語を知ってさえいればいくらでも表現が作れることを経験的に知覚することで、「現地で使おう! 使えそう!」そのために「単語を覚えよう」と思ってもらえるのでは考えています。

また、テキスト1)には文法解説が子細かつ丁寧に記載されているので、「朝鮮語 A/B」では授業外学習に該当箇所を読んでもらうことで、より授業効果が高まることを期待しています。耳で説明を聞いた方が身に付きやすい学生もいれば、じっくり読むことで理解が進む学生もいますので、どちらの学生にとっても自分に合った学習ができるよう考慮した教材です。

先ほども申し上げましたが、テキスト1)2)ともに実際の韓国で使われている言い回しが多く採用されています。授業を担当する教員には日本語ネイティブと朝鮮語ネイティブのどちらの先生もいらっしゃいますが、みなさん韓国文化・社会、日本文化・社会に深い造詣があり、多層的な異文化体験を有する教員ばかりです。授業時には例文や練習問題の解説を通して担当教員が自身の異文化体験を語ることを推奨しています。それもまた、学習者の現地への興味・関心を高めることになるのではないかと期待しています。

先ほども申し上げましたが、テキスト1)2)ともに実際の韓国で使われている言い回しが多く採用されています。授業を担当する教員には日本語ネイティブと朝鮮語ネイティブのどちらの先生もいらっしゃいますが、みなさん韓国文化・社会、日本文化・社会に深い造詣があり、多層的な異文化体験を有する教員ばかりです。授業時には例文や練習問題の解説を通して担当教員が自身の異文化体験を語ることを推奨しています。それもまた、学習者の現地への興味・関心を高めることになるのではないかと期待しています。

4.テキスト以外に作成・利用する補充教材・副教材などがございましたら、どのようなものを準備されるかお聞かせください。

教科書付録の「教授用資料」には各課に練習問題と確認テストがついています。また、オリジナル資料、練習問題の使用も認めています。

ロシア語

1.採用した統一テキストの書名を科目ごとにお教えください。

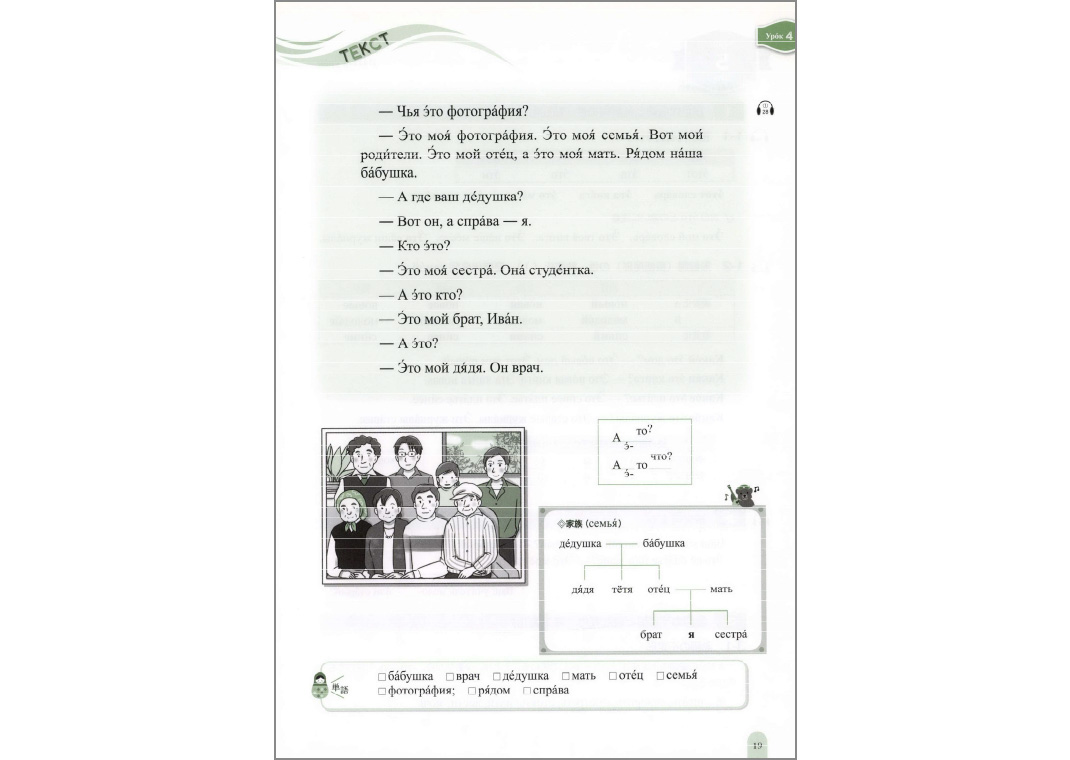

「ロシア語1/2」「ロシア語A/B」双方の授業で『ロシア語をはじめよう』朝日出版社、2017年(ISBN: 978-4-255-55504-1)を使っていきます。

2.上記1で挙げたテキストを作成・採用した理由をお聞かせください。

市販されているロシア語の教科書の中ではめずらしいことに形容分詞や副分詞、あるいは数詞の格変化といったA1、A2 レベルの内容にも触れられているため採用を決定しました。難しい文法事項に言及した場合、そのボリュームが大きくなってしまうことがままありますが、そうなると授業時間内ですべてを学習することは困難です。ですが『ロシア語をはじめよう』では解説ができるかぎり簡素化され、わかりやすくまとめられているため効率的な学びの場を提供できます。3.テキストの内容・特徴などをご紹介いただきながら、授業でどのようにインプットやアウトプットの活動につなげていくか、どのような効果を狙うかなどをお聞かせください。

本書は発音を中心とする1~3課以外は、各課が文法解説2ページ、練習問題1ページ、そして会話や読み物1ページの計4ページで構成されています。読み物があるため単なる文法学習書としてだけではなく、アウトプットの授業でも使用できます。また読み物はその課で学習した文法事項も多く含まれているため、インプットの授業で学習した文法事項をアウトプットの授業で実際に使っていくことが可能であり、ひとつの教科書を共通して使うことによる相乗効果を狙うことができます。