音の探求からスペイン語教育へ新たな提言を

スペイン語担当:松本 旬子 准教授(専任教員)

2025/09/10

研究紹介

OVERVIEW

立教大学外国語教育研究センター松本旬子准教授(スペイン語担当)にご自身の研究内容や今後の抱負等についてお聞きしました。

【1】先生の研究テーマや、現在取り組まれている研究についてお聞かせください。

現在はxの文字に子音が続く際、スペイン語ネイティブがどのようにxを発音するかということに興味があり、それが研究の中心です。さまざまな音声コーパスのデータを分析して、現在は[ks]が主流であり[s]は異音であると考えています。日本で出版されている教材にはxに子音が続くときは[s]と発音すると教えるものが多いので、この研究結果に基づき、記述の見直しを提言しています。2010年代あたりから見られる変化ではないか、という仮説も立てています。音声コーパスは21世紀以降に出現したものが中心ですが、コーパスを使って発音の移り変わりを検証していきたいです。

2017年11月 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)で開催されたVII Congreso Internacional de Fonética Experimental (CIFE 2017) が私にとって初の国際学会参加です。基調講演開始直前のこの写真の撮影者は、なんと我らが泉水浩隆先生!

2023年9月 Universidad de Burgosで開催された33°Congreso Internacional de ASELEでの発表の様子。

【2】ご自身の研究に興味を持ったきっかけについてお聞かせください。

後述しますが、私は17歳の時に1年間ボリビアへ交換留学しました。クラスメイトやホストファミリーに助けられつつ、現地校に通い、高校も卒業しました。数ヶ月で意思疎通には不自由しなかったと記憶しており、帰国直前にはずいぶんと「流暢に」コミュニケーションが取れるようになっていたとの自負もありました。ところが帰国後、NHK BSのワールドニュース内で初めてスペインのTVEを見たところ、まったく分からなかったのです。ボリビアで身につけた言語はスペイン語ではないのかと疑うほど、大きな衝撃を受けました。

サンティアゴ・デ・コンポステーラのアラメダ公園から見る大聖堂

2025年2月25日 Universidad de Santiago de Compostelaで「Dificultades de los alumnos japoneses desde el punto de vista fonético aprendiendo español」と題して講演をさせていただきました。

この2つの出来事は、単純に私のスペイン語力の低さに起因していたことは後に明らかになるのですが、文字でのコミュニケーションであれば難なくできることも、音では成立しないことを実感する強烈な体験となりました。これが、音という視点からスペイン語を研究すること、さらに音を通してスペイン語教育の発展に寄与したいという思いにつながっていきました。

【3】ご自身の研究の面白さ・醍醐味はどのような点にあるとお考えでしょうか。

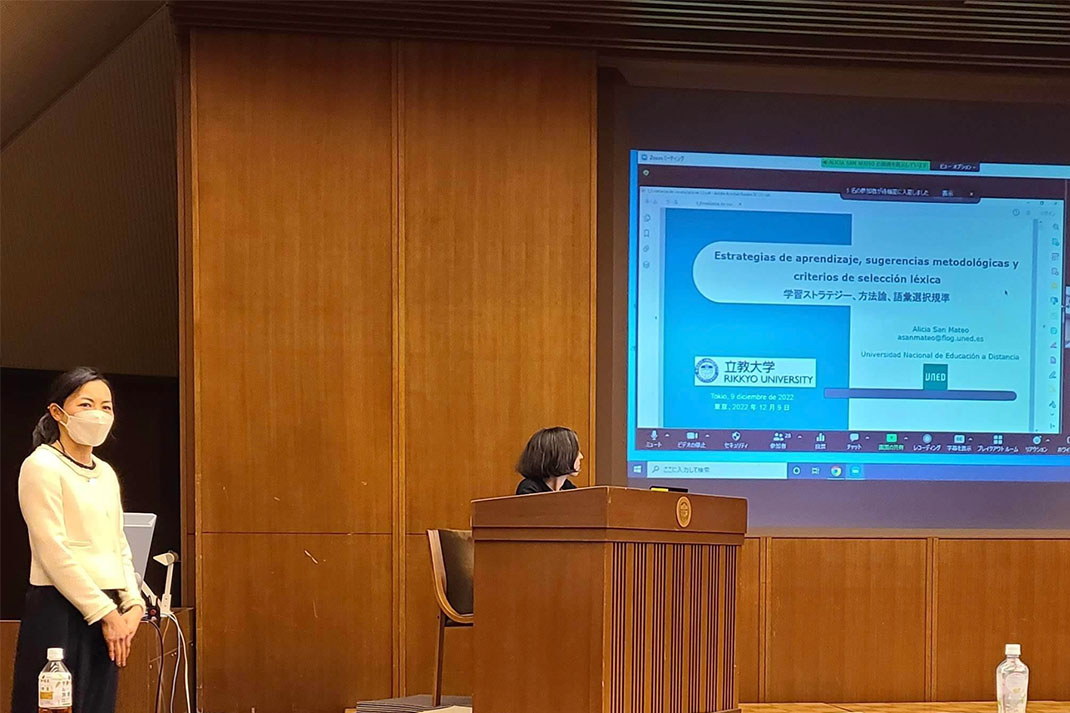

2022年12月 UNEDのAlicia San Mateo先生を招へい研究員としてお迎えしました。その最終講演です。

2025年3月 そのAlicia San Mateo先生とともに本学の学生のために作成した語彙練習帳。2年半越しにようやく完成しました。

【4】学生時代(大学や大学院、海外留学など)の経験や学んだことについてお聞かせください。

選考の結果ボリビアへの派遣が決まります。さらにボリビアの中でも決して都会とは言えないベニ州の州都トリニダという町に行くことになりました。温室育ちな上に東京を長く離れたことのなかった私には驚くべき異文化体験の連続でした。物理的にも心理的にも遠い地球の裏側で、日本とのやりとりは手紙のみ、トリニダ文化にどっぷり浸かって、他の留学生とともに現地の高校生活を謳歌し、サバイバルレベルのスペイン語を獲得しました。まったく異なる世界に1人、限られた時間だとわかっているから乗り越えられたと思います。家族やそれまでの環境から離れて暮らす中で改めて考えることも多く、人間として成長した時期でした。精神的に強くなりました。

1994年11月 卒業式直前にクラスメイト達と帰宅途中に撮った写真です。Colegio Madre Setonというカトリックの女子校に通っていました。私の後ろは同じAFS留学生でニュージーランド人。

1997年2月 ホストシスターの15歳のお祝いのタイミングで初めて「里帰り」しました。華麗なるホストファミリーです。

2002年10月 マドリードの語学学校でDELE準備コースを受講していました。その時の多国籍な仲間とセゴビアへ日帰り旅行した際の1枚。

【5】現在の大学でのお仕事について。内容や、楽しいところ、大変なところを教えてください。

2024年10月29日 言語B連続企画「世界を知ろう!」6言語(ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語・朝鮮語・ロシア語)の共同イベント「立教生の留学体験談を聞いてみよう!」が行われました。クロストークの司会を務めさせていただいたときの様子です。

【6】ご自身の今後の抱負や夢、研究計画についてお聞かせください。

このような状況を踏まえ、これからは、アメリカの言語としてのスペイン語に注目していきたいです。もちろん「正統」スペイン語信奉が根強い事実はありますが、アメリカ大陸におけるスペイン語教育という角度からアメリカの言語としてのスペイン語に注目していきたいです。さらに、ポルトガルでスペイン語教育が今非常に人気を集めているという事情もあり、ヨーロッパでのスペイン語教育も併せて研究を進めたいトピックです。